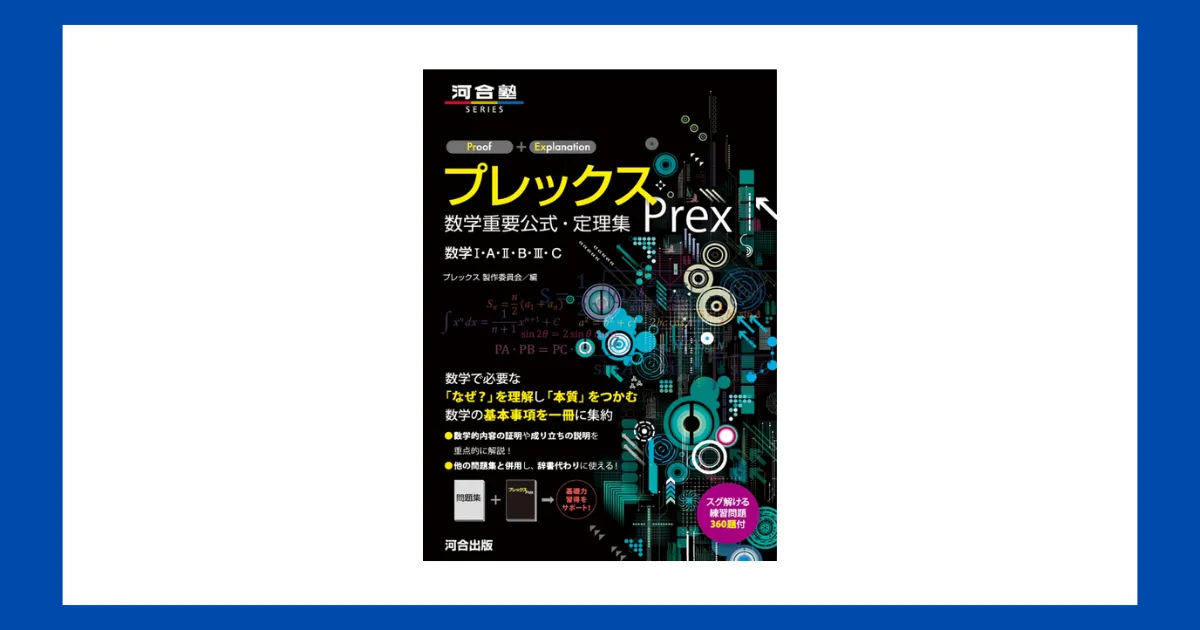

| タイトル | プレックス数学重要公式・定理集 | |||||||||||

| 出版社 | 河合出版 | |||||||||||

| 出版年 | 2025/11/03 | |||||||||||

| 著者 | プレックス製作委員会 | |||||||||||

| 目的 | 公式・定理の辞書 | |||||||||||

| 対象 | 基本事項の理解を深めたい現役生 | |||||||||||

| 分量 | 516ページ | |||||||||||

| 評価 | ||||||||||||

| AI | 公式・定理の適用を模索する | |||||||||||

| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||

※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部

加筆修正の履歴

2025/11/04 改訂版に合わせて全体的に加筆修正を行いました。

入試標準以降に必要な基本事項の深い理解に

本書は2019年に出版された『プレックス数学重要公式・定理集』の2025年改訂版です。以前までは文系と理系に分かれていましたが、文系の内容は全て理系版に包含されていました。そのため、今回の改訂にあたって統合されたようです。公式・定理集は一覧になっているだけのものが多い中で、本書には全ての公式・定理に証明、もしくは説明(解説)が付属しています。さらに公式・定理を実際に適用して解く練習問題もあるため、新しい単元に取り組む予習として、問題集を解きながら振り返る復習としてもシンプルに機能するでしょう。

そもそも公式・定理集は受験勉強に必要なのか。結論から言うと、志望校が入試基礎レベルまで、かつ解法暗記だけで合格点を狙えるなら不要ですが、入試標準以降の特に難関国公立・理系を想定すると必要だと思います。国公立志望ならとりあえず持っておいて損はありません。公式・定理集は丸暗記するものではなく、理解を深める系統の参考書『方程式・図形・関数からとらえる数学の基礎 分野別標準問題精講』などに分類するとわかりやすいかもしれません。※文系は最難関を除けば典型問題が頻出するため、入試標準であっても解法暗記の方針がまだまだ有力です。

入試基礎までは仮に丸暗記に近い解き方、使用する公式・定理がどういうものか多少理解が足らずとも、要点を押さえた上で典型問題を繰り返し解いていればパターン化される=ほぼ知識問題として処理できるまでになりますが、入試標準以降はその知識を前提にしながら公式・定理の適用の可否や論証の基盤として、さらには解答解説の理解を深める意味でも、公式・定理の理解を前提にしないと先に進めない状況が増えます。本書で公式・定理の意味や導出過程を自分の言葉で説明できるようになれば、公式・定理を素直に適用できない問題と対峙しても、定義を逸脱しない範囲で変形したり、複数のそれらを組み合わせたりと問題への対応力は間違いなく高まります。

もちろん、普段から公式・定理を確認したり、思い出したりするための「辞書」としてなら誰にとっても有用です。各単元ごとの学習を「公式・定理」という枠組みから捉えたら要点の理解が進みやすくなるとも思います。これは各単元の入試における論点が詰まるところ公式・定理に帰着するという考え方。本書は必須と言えるほど強く推奨しませんが、使い方次第で大きな成長を望めるポテンシャルを秘めており、何よりそれまでの当たり前を改めて考え直す方針は思考の柔軟性に繋がり、等しく応用力を高める勉強には確実になります。

本書の構成・旧版との違い

| プレックス数学重要公式・定理集 | |

| 構成 | 公式・定理 |

| 数学I | 数と式 集合と命題 2次関数 図形と計量 データの分析 |

| 数学A | 場合の数 確率 図形の性質 数学と人間の活動(整数) |

| 数学II | 式と証明 複素数と方程式 図形と方程式 三角関数 指数・対数 微分法 積分法 |

| 数学B | 数列 統計的な推測 |

| 数学III | 極限 関数 微分法 微分法の応用 積分法 |

| 数学C | ベクトル 複素数平面 式と曲線 |

| その他 | 正規分布表、練習問題の解答・解説、索引 |

最も大きな変更点は「統計的な推測(旧:確率分布)」に20ページ以上の追加です。大人の学び直しなら旧版でも十分と思いますが、現役生は新しいものを購入した方が良いでしょう。「統計的な推測」の項目が充実したことで、統計学を学ぶ大学生の高校数学の学び直しにおいても意外と有用かもしれません。

| 旧版(理系)と改訂版の違い | |

| 追加 | ■データの分析―度数分布表とヒストグラム、データの代表値、仮設検定 ■確率―期待値 ■式と証明―相加平均と相乗平均の大小関係②③、【発展】コーシー・シュワルツの不等式③ ■微分法―【発展】5点定理 ■式と曲線―離心率 ■統計的な推測―連続型確率変数と確率密度関数、連続型確率変数の期待値と分散、正規分布、標準正規分布、標準正規分布と確率、標準正規分布の活用、二項分布の正規分布による近似、標準平均の期待値と標準偏差、母平均の推定、母比率の推定、仮設検定、母平均の仮設検定、両側検定・片側検定 |

| 削除 | ■確率―事象の独立 ■微分法―f(x)の増減とf'(x)の符号 |

| 名称変更 | ■平面図形→図形の性質 ■数直線上の内分→数直線上の内分点の座標 ■数直線上の外分→数直線上の外分点の座標 ■1/12公式→1/3公式の面積への応用③ ■内分点の位置ベクトル→内分点とベクトル ■外分点の位置ベクトル→外分点とベクトル ■三角形の重心→三角形の重心とベクトル ■共線条件→直線上の点の表し方(共線条件) ■(ベクトル表示)→(内積利用) ■(はさみうちの原理)→(大小関係) ■整数→数学と人間の活動(整数) ■確率分布→統計的な推測 |

| その他 | 新課程に合わせた構成順序の変更(例:数学Bベクトル→数学Cへの移行など)、Introductionの本書の効果的な使い方は旧版の方がわかりやすい |

なぜか冒頭にある「数学ができる学生」と「本書の使い方」の説明は旧版の方が少し充実しています。ちなみに本書は公式・定理集ではあるものの、基本事項の説明も多く含まれています。例えば、場合の数からは和の法則、積の法則、順列、数珠順列などは証明ではなく、説明として紹介されています。