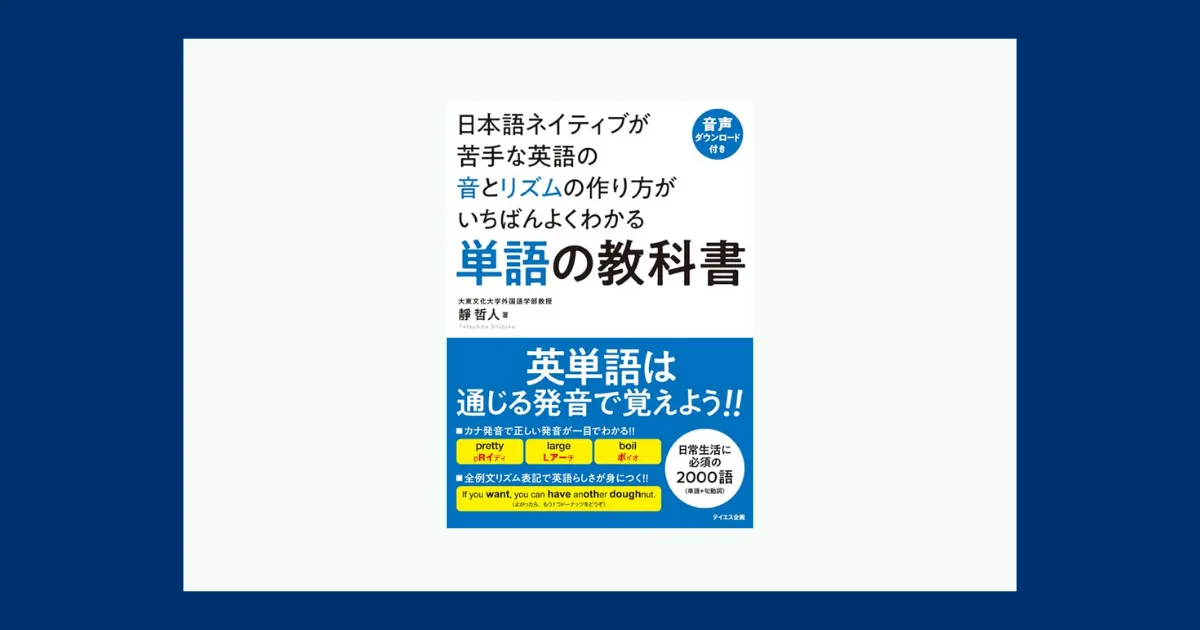

| タイトル | リスニングの教科書 | |||||||||||

| 出版社 | テイエス企画 | |||||||||||

| 出版年 | 2020/7/13 | |||||||||||

| 著者 | 靜 哲人 | |||||||||||

| 目的 | リスニング対策、リンキング練習 | |||||||||||

| 分量 | 296ページ | |||||||||||

| 評価 | ||||||||||||

| レベル | 日常学習 | 教科書基礎 | 教科書標準 | 入試基礎 | 入試標準 | 入試発展 | ||||||

※入試基礎=日東駒専、地方国公立 入試標準=MARCH、関関同立、準難関国公立(地方医含む) 入試発展=旧帝大上位、早慶、医学部

対象・到達

【対象】

・リンキング(音の結合)の練習をしたい人

・日本語にない音(LとR、BとVなど)の違いを知りたい人

【到達】

・日本語にない音の識別とリンキングの一通りのパターンが身につく

・ネイティブの速度に近いリスニングへの対応力が上がる

本書は2020年に出版されたリスニングに役に立つ「発音」の参考書になります。引き続いてシリーズ3冊目です。一般的な受験参考書では手の届かないリンキングの課題を細分化した上で、日本語にない音の識別、日本人とネイティブの感覚のギャップ、センテンスにおけるリズムなど「リスニングの教科書」を謳うにふさわしいリスニングの課題を網羅する一冊になっています。

大人向けの参考書ですが、現役生であっても問題なく採用できます。そもそも現役生も含めて根本的なリスニング対策を行うための参考書は意外とありません。直接的な試験対策が多い。そのため、現役生のリスニング対策というと、普段から音声利用を意識して英語の基礎力を身につけ、長文読解に慣れてきた頃に試験対策としてのリスニングに取り組むケースが多いと思います。長文を流暢に読めるほどの瞬発力が備われば、文章そのものは易しいリスニングではそこまで苦労しないという理屈です。東京外国語大学のような高い英語力(リスニング)を求められる大学・学部でない限り、例えば共通テスト程度であるなら確かに通用します。

シャワーのように聞くか、字幕を読みながら聞くか

純粋な『音』としての英語音声を聞き続けるだけでリスニング力が向上することはありません。意味がわからない音声を何千回聞いても意味がわかるようにはなりませんし、リスニング力も変化しません。考えてみれば当たり前ですね。リスニングの上達のためには、「理解できるインプット」が不可欠なのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

字幕の利用はどうでしょうか。映画やドラマの英語字幕は確かに「内容理解」の助けになります。しかしそこには落とし穴があります。字幕つきで音声を聞いても、リスニング力の向上にはなかなかつながらないのです。なぜでしょうか。それは、聴覚情報(音声)と視覚情報(文字)が同時に提示されると視覚情報が勝ってしまうからです。

リスニングの教科書 P141より抜粋

しかし、長文を流暢に読めるだけの力が受験期に身につくのか。また、普段から音声利用する際の質は確保されているのか。リーディングをリスニングに応用する方針は確かなリーディング能力があってこそです。まだまだ返り読みをしてしまう状態なら、並行して、あるいはできたら最初にリスニングにおける課題を解決する方針が有力になります。音読の質に関わるからです。

本書の構成

序章 リスニングについて知っておきたい3つのポイント

第1章 子音+母音のリンキングを切り分ける

第2章 子音+子音のリンキングを切り分ける

第3章 日本語にない音の違いを聞き分ける

第4章 見た目とのギャップに慣れる

第5章 英語リズムを味方につける

第6章 総仕上げトレーニング

Column―リスニングでは後戻りできない、ボトムアップとトップダウン、シャワーのように聞くか、字幕を読みながら聞くか、複合語のアクセント:恋人の条件?!、アメリカ英語とイギリス英語の発音の違い、イントネーションで変わる意味

※全89Lesson、音声ダウンロード付き、

まずは「リンキング」が第1章と第2章のLesson1~40にわたって解説されています。例えば、第1章なら動詞P音のリンキングからはじまり、B・V・T・D・K・G・L・M・N・S/Z・SH/CH/GE、助動詞T音リンキングからD・N・L、前置詞M音リンキングからV・T・N、いろいろN音リンキング・Lとなっています。第2章では、「動詞T音+to」や「過去分詞T音+by」「形容詞T音+to」「脱落するV音」などが取り上げられています。

※リンキングとは以下の引用のように語連結によって音が消失したり、結合したりすること。引用では「him/her」の「h」が脱落しやすいことを表しています。

(1) Let him go. [レ リ m ゴ ウ] (彼を行かせてやれよ)

(2) I’ve got her number. [アイ v ガラ ナンブァ] (彼女の番号はあるよ)

(3)Give her some rest. [ギヴァ サ m R エ st] (少し休みをやれよ)

リスニングの教科書 P17より引用

第3章では「R/L」「B/V」「S/TH」といった発音ではよく話題になる似た音の聞き分け方、第4章では見た目のイメージとのギャップが激しいもの、例えば「vaccine」「level」「button」「pretty」「going to」「that」といった単語は日本語でのイメージとは全く違う音であったり、スペルからは想像できない音になったり、文の中でごく軽く発音された結果ギャップが生じたりするものが取り上げられています。もちろん、この例はごく一部でLessonの中で代表的なものが10パターンずつ収録されています。

第5章では、センテンス(文)に焦点を当て、強く発音される部分と弱く発音される部分のコントラストによって形成されるリズムを解説しています。これは『単語の教科書』の例文と同じ。最後の第6章では、それまでの章で学んだことを全て活用して取り組む問題(主に対話文)になっています。そして、全てのLessonが左ページにリスニング問題、右ページに解答(あるいはトレーニング)という構成になっており、各章の冒頭にその章の解説(座学)が数ページにわたってあります。構成としてはシンプルです。

本書と発音の領域

これは発音の領域を簡易的に表した図。本書シリーズを英語学習に推奨したい理由は、シリーズ4冊で発音領域のほぼ全てに対応できるからです。

『発音の教科書』=単音を中心に、他3冊の内容も部分的に含む

『リスニングの教科書』=単音の識別、語連結・句のリンキング、リズムに関すること

『単語の教科書』=音節と単語、文に関すること

『音読の教科書』=長文(物語、テスト)・会話(対話文、スピーチ)に関すること

以前から推奨していた『英語耳』や『英語の発音パーフェクト事典』のように単音(発音記号)をさらっと理解したり、単音からリンキング、リズムを一冊にまとめた参考書の使い勝手は決して悪いものではありませんが、今では本書シリーズ4冊の強みによって正直霞んでいます。数学のチャート式のように、これさえやっておけば発音の課題をクリアできると言える安心感は大きいです。実際はシリーズ4冊の予定はなかったと思われますが、結果的に発音の領域を4つに分けられたことでレイアウト的にも余裕があり、それぞれシンプル、かつ不足感の無いトレーニングができる利点は他の追随を易々と許しません。

また、本書のわかりやすい解説とは単に「易しい」ではなく、専門的で納得できる内容を上手に噛み砕きながら、日本語ネイティブの課題を押さえている点にあります。本書よりもさらに厳密で正しい、例えば「音声学」の分野まで手を伸ばした解説を聞きたいかというと、さすがに重く映ると思います。大人の学び直しとして多くの人に受け入れられる塩梅になっている、でも子供騙しではない確かな成長に繋がる内容が推奨したい理由です。