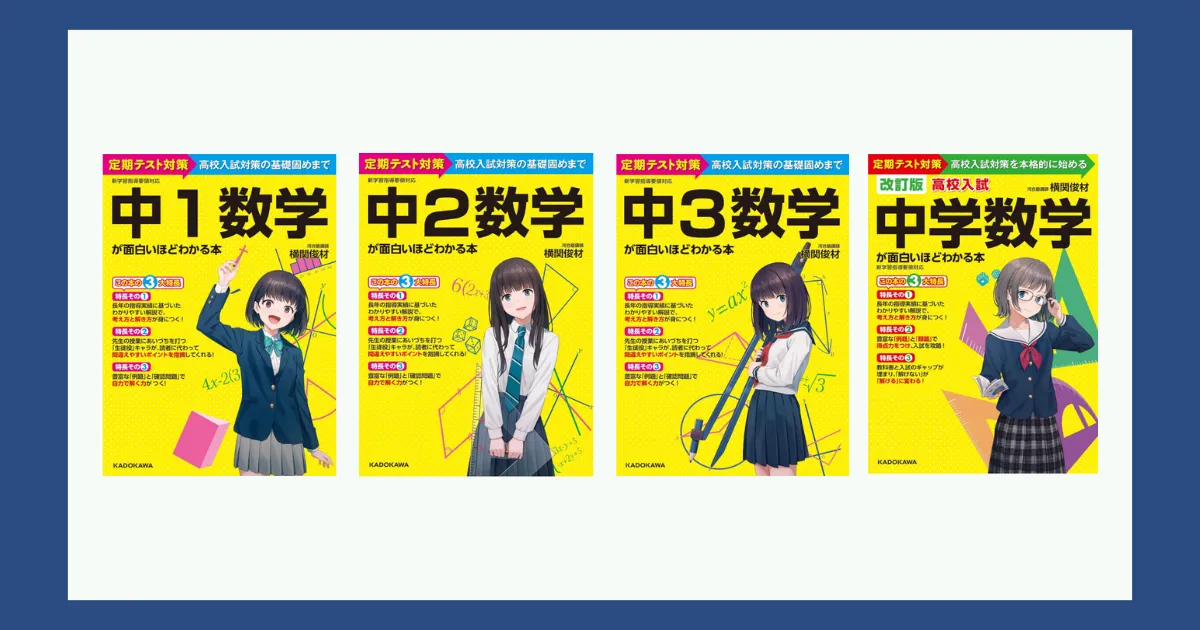

| タイトル | 中学数学が面白いほどわかる本 中1 中2 中3 入試対策 | |||||||||||

| 出版社 | KADOKAWA | |||||||||||

| 出版年・価格 | 2021/1/29~ 1540円~ | |||||||||||

| 著者 | 横関 俊材 | |||||||||||

| 目的・分類 | 中学復習 | |||||||||||

| 問題・ページ数 (完成日数) | 232ページ~ | |||||||||||

| 総合評価 | ||||||||||||

| 対象・到達レベル (偏差値目安) | 中学復習 (ALL) | 教科書基礎 (40~45) | 教科書標準 (45~50) | 入試基礎 (50~55) | 入試標準 (55~65) | 入試発展 (65~70) | ||||||

対象・到達レベル

・中学数学を復習したい人、定期テスト対策

・教科書基礎・標準レベル(偏差値55まで)、高校入試対策(偏差値60まで)

中1・中2・中3までの3冊は教科書レベルを確認問題と章末問題でしっかり押さえています。4冊目の高校入試対策編は中3までの全単元の入試重要テーマを網羅的に扱っているため、入試基礎レベルを盤石に、おおよそ偏差値60程度には引き上げてくれるはずです。

本書の構成

中1…第1章「正の数・負の数」第2章「文字と式」第3章「方程式」第4章「比例と反比例」第5章「平面図形」第6章「空間図形」第7章「データの活用と確率」

中2…第1章「式の計算」第2章「連立方程式」第3章「1次関数」第4章「平行と合同」第5章「三角形と四角形」第6章「データの活用」

中3…第1章「式の計算」第2章「平方根」第3章「2次方程式」第4章「関数y=ax^2」第5章「相似な図形」第6章「円」第7章「三平方の定理」第8章「データの活用」

高校入試対策…第1章「数と式」第2章「関数」第3章「図形」第4章「データの活用」

1章2時間程度の量なので、1日1章ペースで進めたら1ヵ月弱で1周終わります。現役の中学生にとっても、大人の学び直しにおいても、全体的に多すぎず少なすぎず非常にちょうど良い量だと思います。偏差値60までの高校なら本書に加えて過去問を加えたら仕上がるでしょう。

中学数学は高校数学の基礎

受験は『数学と英語』が得意なら苦労しないとよく言われます。数学は私立文系では試験科目にない場合もありますが、数学選択できる文系は労せずして有名大学に合格できるルートが受験戦略として存在しています。しかし、数学は最も基礎が重視される科目であり、基礎が疎かなままではあっという間に授業で置いていかれ、自身の試験科目として検討する余地もないなんてことがよくあります。

そうならないためにも、高校数学に取り組みながら中学数学を復習する体制を構築する、本書のような教科書~入試基礎レベルまでの要点が整理された参考書は有用なのです。本書は理解の流れが秀逸なので、大人にも読みやすく、現役の中高生も取っつきやすいと思います。もし、本書でもまだ難しいと感じる人は、小学算数が曖昧になっているか、数学の用語に慣れていないか、そのあたりの原因を考えてみてください。

使い方・注意点

数学の勉強に限らず、その科目で頻出する用語の意味(概念)をできるだけ正確に押さえておく必要があります。英語で言えば、品詞に関わる用語。数学は関数や方程式、相似、合同、整数、実数などです。それらの用語を考えたら思い出せるではなく、すらすらと読み進められる当然のものと認識できるまで馴染ませてください。

数学とは言え、まずは国語力なのです。大前提の国語力が不足気味では、深い理解のための思考もできず、なんとなくという感覚頼りで、内容が難しくなると途端に通用しなくなります。

本書は用語を説明したのち、具体的な計算や解法(解き方)に進みます。このとき、用語をなんとなくの理解で済ませず、「関数とは何か?→関数とは〇〇のこと」というように自問自答することが大切です。獲得した知識を的確に言語化する力は学校の勉強以上に、社会では頻繁に求められる能力の一つとなっています。

そして、問題ごとの解法ポイントを意識してください。解法ポイントとは、問題が要求する知識や発想の要点のこと。これは高校数学でよく語られる解法暗記にも繋がります。中学数学の基礎~標準レベルは自力で考えてもまだまだ発想できますが、高校数学からは考えても全く思い浮かばない問題が非常に増えます。大げさではなく、中学数学の10倍くらい高校数学には知らなければ始まらない解法があるのではと思います。