- 発音記号が理解できる

- リスニングをはじめとした英語力の重要な基礎が身につく

対象・到達レベル

・英語学習に取り組む全ての人

・発音記号ごとの発音の仕方を理解できるようになる

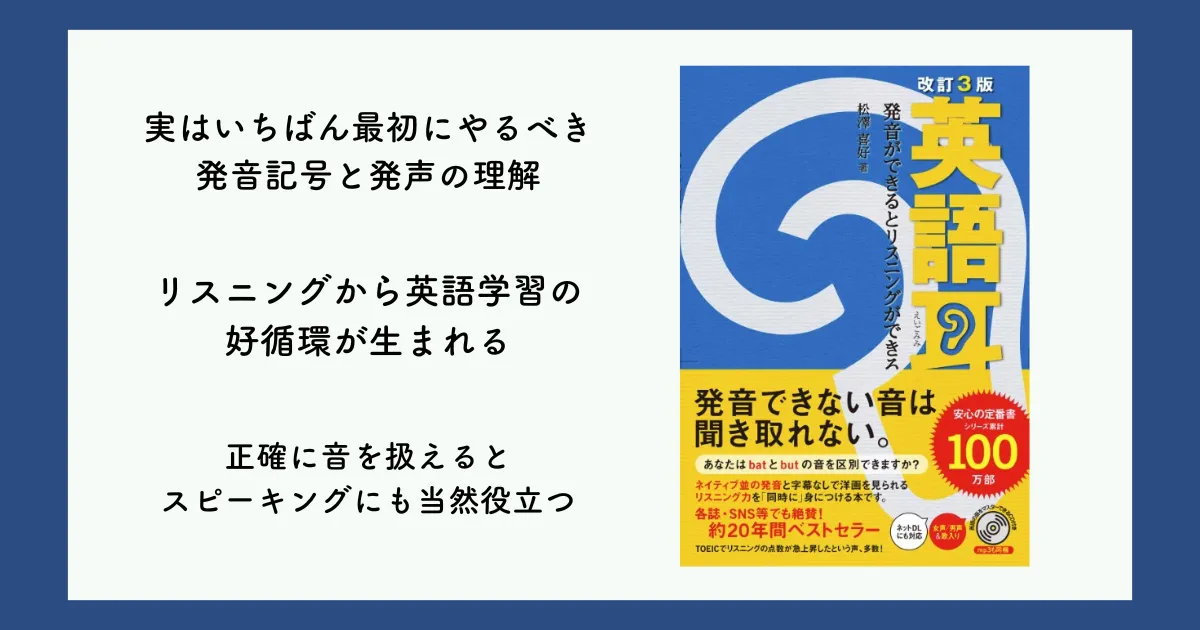

発音記号ごとの発音の仕方を理解しておくことはとても重要です。大げさではなく、誰にとっても一番最初に取り組むべき内容と思っています。この知識を押さえておくかどうかで、その後の音声を利用した学習の効率に大きな差が出ます。

実はいちばん最初に取り組むべき発音の理解

一昔前に流行した発音を理解できる参考書です。本書の趣旨は「発音できない音は聴きとれない」というもの。発音記号ごとの正しい舌の使い方や発声を理解できる内容になっています。

なぜ、発音できない音は聴きとれないのかというと、発音できない音=頭で認識できない音はカタカナ英語に自動変換されてしまうからです。正しい発音を身につけることは、正しい発音を聴き分けられることを意味しています。さらに聴き分けられるようになると、リスニングの質が向上するわけですから、自らスピーキングする際にも役に立つという理屈です。

そんな本書の趣旨に納得しながら、個人的には発音記号と発声の仕方をわかりやすくまとめた参考書として高く評価しています。こうした参考書は意外と少ないのです。単語帳には必ず単語ごとに発音記号が掲載されていますが、本書ほど詳しく解説してくれているわけではありません。

正しい音の聴き分けは英語学習の効率を引き上げる

頭で認識できない音が自動的にカタカナ英語に変換されることは、単なる現象としての話に留まりません。例えば、単語帳付属の音声学習においても、正しい音の聴き分けができない状態=カタカナ英語で何度も聴くというのは誤った理解を積み重ねるに等しい行為です。

逆に最初から正しい発音を身につけ、聴き分けられるようになれたら、本格的にリスニング対策を行う際に大きなアドバンテージとなっています。とりあえず一冊手元に置いて損はありません。この内容をおもしろいと感じるかどうかは難しいところですが、1時間もあれば通読できる分量なので取り組みやすいとは思います。外国人が綺麗な日本語を話したら感心するように、日本人も綺麗な英語を話せたら外国人から称賛されること必至と思えば少しは楽しく取り組めるでしょうか。

四技能をバランスよく伸ばすこと

本書を読みながら、四技能をバランスよく伸ばす方針こそ、理想的な英語学習なのではないかと改めて思いました。試験に追われることの少ない大人の学び直しなら、よりいっそうスピーキングとライティングを意識したいところです。

その意味では、杓子定規な英文法に批判があっても、洋書を読んだり、英作文を書いたりするならば英文法は避けられません。英文法による思考の硬直化が問題視されたことが文法軽視まで引き起こしている印象ですが、実際には英文法そのものの重要性は変わらずにあくまで「意識として囚われない方が良い」という話だと思います。

確かに私たちの日本語を例にすると、日本語文法を意識して会話していません。しかし、これは環境による無意識的な理解が進むからであって、他言語の場合はそれがない以上、文法に頼らざるを得ない事情がわかるはずです。日本人による英語学習の初歩は「本書と英文法」が理想であると個人的には考えています。